「給湯器の凍結を防ぐためにはどうしたらいい?」 寒い季節や大寒波が訪れると、気になるのが給湯器の凍結でしょう。

給湯器の凍結防給湯器の凍結防止対策で最も手軽な方法は、夜間の就寝前に少量の水を出し続けることです。

その他にも自分でできる対処法をいくつか紹介するので、凍結の原因や対策する上での注意点とともに理解しておきましょう。

しかし、給湯機の凍結対策はしっかり取扱説明書を読み込み、万全の注意を払って進める必要があります。

自分で予防策を実施するのが不安な方は、ぜひ給湯器のプロ「ミズテック」へご相談ください。最短30分で駆けつけ、即日で対応できるエリアもあります。

目次

給湯器の凍結防止の対策5選|朝起きてすぐにお湯を使えるようにしよう!

給湯器の凍結防止に、特に効果的な対策5選は以下の通りです。

ガス給湯器や石油給湯器、エコキュートなどさまざまな機種に広く対応する対策法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

水を出し続ける

給湯器の凍結防止対策で最も手軽な方法は、夜間の就寝前に少量の水を出し続けることです。ガス給湯暖房熱源機以外の給湯器をお使いの場合は、ガス栓もしめておきましょう。

具体的には、設定を「水(低温)」、または運転スイッチをオフにし、お湯側の蛇口から4mm程度の水を出し続けます。水量の目安は1分間に200〜400cc程度で十分です。

出す量は、コップ1〜2杯程ですので、たとえ10時間出しっぱなしでも、湯舟の半分ほど( 120L)に過ぎません。水道代の1Lの単価は、平均0.2円ですので料金は、約25〜30円ほどです。

お使いの水栓がサーモスタット式の場合は、最高温度に設定して水を流すため、再使用の際は温度を戻すのを忘れないようにしましょう。

この対策は、夜間の冷え込みが懸念される場合や、低温注意報の発表時に行うと特に有効です。

配管にカバーを取り付ける

給湯器の凍結は、外部がむき出しの配管が凍結するケースが多いです。そのため、凍結しやすい配管まわりに、カバーを取り付け保温するのが重要です。

ご家庭でに使われている断熱材を確認し、新たに保温効果のあるカバーやテープを取り付け、温めることで配管凍結を予防できます。

さらに、貯湯ユニット脚部に化粧カバーを取り付けるのも効果的です。これは化粧カバーがあるエコキュートなどの凍結防止策として有用といえます。

化粧カバーがない場合は、段ボールなどの風除けを設置し、厳寒期の寒風から配管を守りましょう。カバーの取り付けは、凍結だけでなく、汚れやサビの防止にも役立ちます。

凍結防止ヒーターを取り付ける

給湯器の凍結防止対策としては、専用の凍結防止ヒーターの取り付けも効果的です。

凍結防止ヒーターは、0~3度と気温が低くなると自動的に温度を上昇させ凍結を防止します。

エコキュートなど一部の商品では、最初から凍結防止機能が装備されていますが、無い場合には別途、凍結防止ヒーターを導入する必要があります。工事費用は、約2万円前後で取り付け可能です。

また、凍結防止ヒーターを搭載済みでも、コンセントを抜いてしまうと電源が入らず、凍結して運転できない恐れもあります。

そのため、凍結防止ヒーターやその他の凍結防止機能は、電源プラグを入れたままにするのも重要です。

凍結防止ヒーターのデメリットは、厳寒期や寒冷地では電気代がかさむことです。24時間自動で稼働するため、1〜2万円電気料金が高くなります。

とはいえ、凍結や凍結による故障の予防にもなるため、凍るのを予防したい方にはおすすめの対策法です。

給湯配管の水を抜く

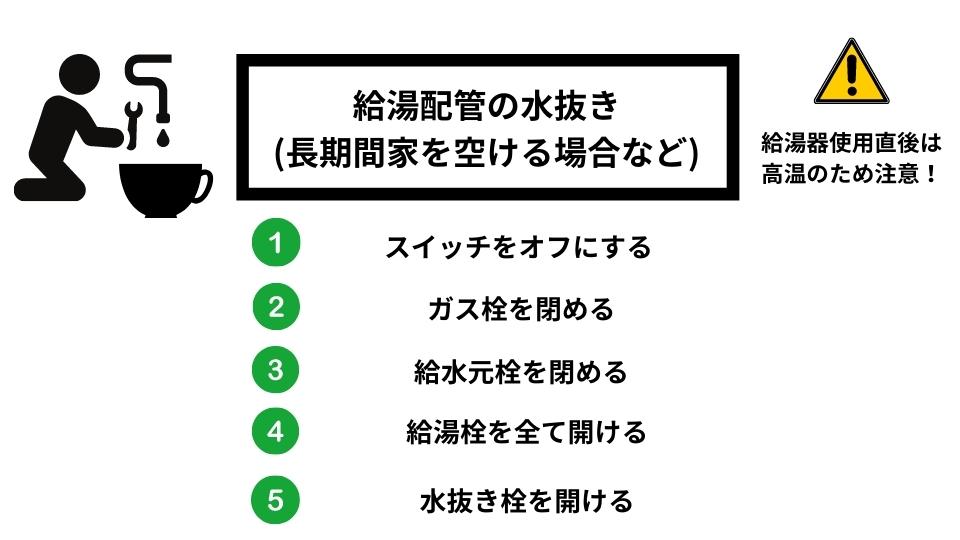

給湯配管の水を抜く対策は、長期間家を空ける場合の凍結防止方法です。

凍結は気温や配管内の水温が下がると起こりやすいため、水を抜いてしまえば凍結を防ぐことが可能です。具体的には、下記の手順で給湯配管の水抜きを行ってください。

- 給湯器のスイッチをオフにする(電源プラグは抜かない)

- ガス給湯器の場合は、元栓も閉める

- 給水元栓を閉める

- 給湯栓を全て開ける(台所なども含む)

- 給水水抜き栓、給湯水抜き栓を開ける

水抜き後に再度使用する場合は、上記と逆の手順を踏みます。まず水抜き栓と給湯栓を閉めてから給水元栓を開け、蛇口から水が出るのを確認後、ガスの元栓を開け、給湯器の電源を入れて再作動させましょう。

なお、給湯器使用直後はお湯が高温になり大変危険です。必ず給湯器が冷めてから水抜きを行ってください。

お湯や水を浴槽に溜めたままにする(自動ポンプ運転付きの場合)

自動ポンプ運転付きの給湯器で凍結防止を行う場合、お湯や水を浴槽にそのまま溜めた状態にするのも効果的です。

フルオートタイプのエコキュートであれば、自動ポンプ運転機能がついており、浴槽のお湯や水を循環させ凍結を防止できます。外気温が、3〜5度など一定温度を下回ると、自動運転が行われる製品も多いです。

夜間に、浴槽の循環口(循環アダプター)から10cm程度までお湯を残しておけば、自動でお湯を循環してくれます。

この機能は浴槽にお湯や水が溜まっていないときはエラーとなり運転が停止するため、あくまで10cm程度のお湯を溜めておく必要があります。

凍結防止には寒冷地向けの給湯器を選ぶのもおすすめ

給湯器の凍結対策には、寒冷地向けの給湯器を選ぶことが最適です。

寒冷地向けの給湯器には、凍結防止ヒーターや、配管の凍結防止運転機能が備わっており、外気温が-10℃近いような厳寒期でも安定して使用できるといった特徴があります。

そのため、寒冷地向け給湯器は通常のものに比べて、凍結リスクを大幅に削減することができます。

もし、現在お使いの給湯器が寒冷地向けではなかったり、古くなっている場合には、今後のトラブルを避けるため、早めの交換を検討しましょう。

また、交換が必要かどうか迷っている方には、一度専門業者に相談し、見積もりを取ることをお勧めします。給湯器の交換や見積もりなら実績豊富なミズテックにぜひご相談ください。

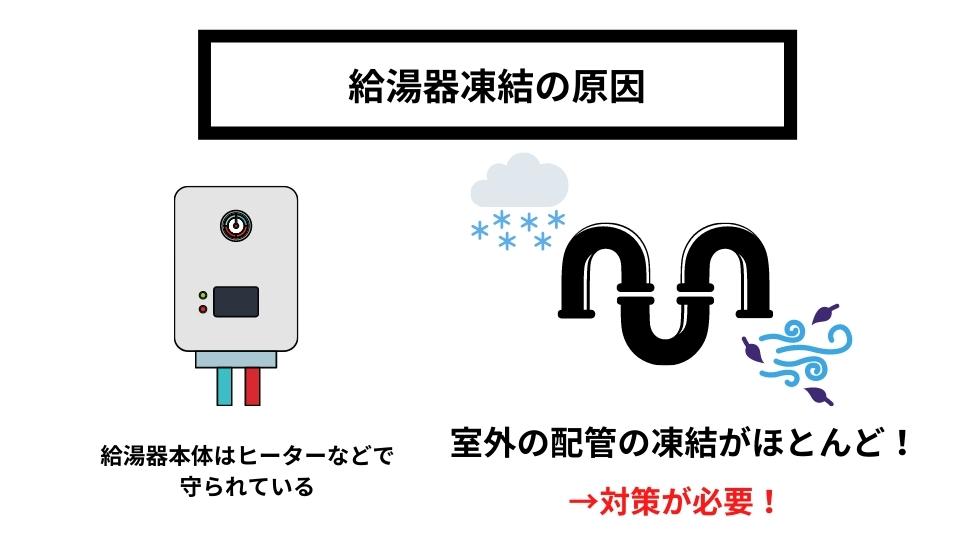

給湯器が凍結している原因は「室外の配管の凍結」

給湯器が凍結する主な原因は、室外の配管凍結です。

給湯器は、エコキュートを含め、室外に設置された機器内でお湯を沸かして貯め、配管を通して室内に供給する仕組みが多いです。

室外の配管は外気温の影響を強く受け、気温が極端に下がると凍結してしまいます。

具体的には、気温がマイナス4度以下になると凍結しやすくなるため、深夜帯に1時間程度でもマイナス4度を下回ると、凍結してしまうケースもあるほどです。

給湯器の凍結防止対策の目安の温度は、地域で異なりますが、マイナス2度を下回るのであれば対策を検討しましょう。最低気温がマイナス2度ほどであっても、積雪があったり気温が上がりづらい日が続いたりすると、凍結しやすく解凍もしづらくなるためです。

一方で、給湯器本体の内部にはヒーター搭載の機器も多く、室外の配管ほど凍結の可能性は高くありません。

よって、給湯器の凍結は、給湯器本体ではなく室外の配管が原因のケースが大半です。そのため、給湯器凍結の防止対策や凍結後の対処は、配管にを施す必要があります。

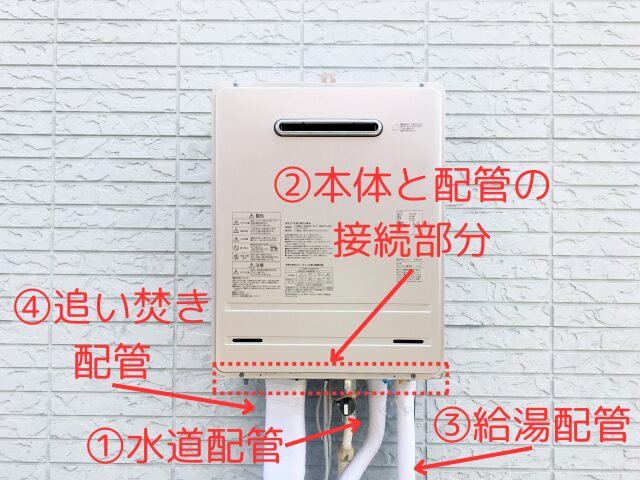

給湯器の凍結する部分は?

給湯器の凍結で注意すべきは室外に露出した配管部分です。

具体的には、下記4つの配管に対策を行う必要があります。

- ①水道配管

- ②本体と配管の接続部分

- ③給湯配管

- ④追い炊き配管

特に、①水道配管は冷水が通るため、凍結しやすいので注意が必要です。その次に②の給湯器本体内の配管部分も、水道配管と接続しているため凍結の恐れがあります。③と④は、お湯が通る配管のため、①②と比較すると凍結する可能性は低いでしょう。

給湯器が凍結しているか確かめるサイン(症状)

給湯器が凍結している場合、表示などの見た目や、機能の低下など、2つのポイントから判断できます。

それぞれにどのような症状が現れるかを解説します。

見た目(表示)から判断する場合

給湯器が凍結しているサインとして、まず外側や配管に霜や氷が付着していることが挙げられます。

また、配管が膨張して見えたり変形している場合にも、凍結によるものと考えていいでしょう。

このような見た目でわかるサインのほか、給湯器にエラーコードが出ている場合もあります。

排水管の凍結による排水不具合が起こると、エラーコード「290」または「29」が表示される場合があります。

機能の低下から判断する場合

お湯が出ない、お湯になるまでに異常に時間がかかってしまったり、出る量が極端に少なくなるといった現象も、給湯器が凍結している際に見られる症状です。お湯が全くでなくなることもあります。

配管内の凍結によって温水がうまく供給されず、水の流れが悪いためにこのような症状として現れてしまうのです。

また、給湯器から水漏れしている場合は、凍結のために配管が破損している恐れがあります。

配管からの水漏れには早急な対応が必要ですので、専門業者へ修理依頼を行いましょう。

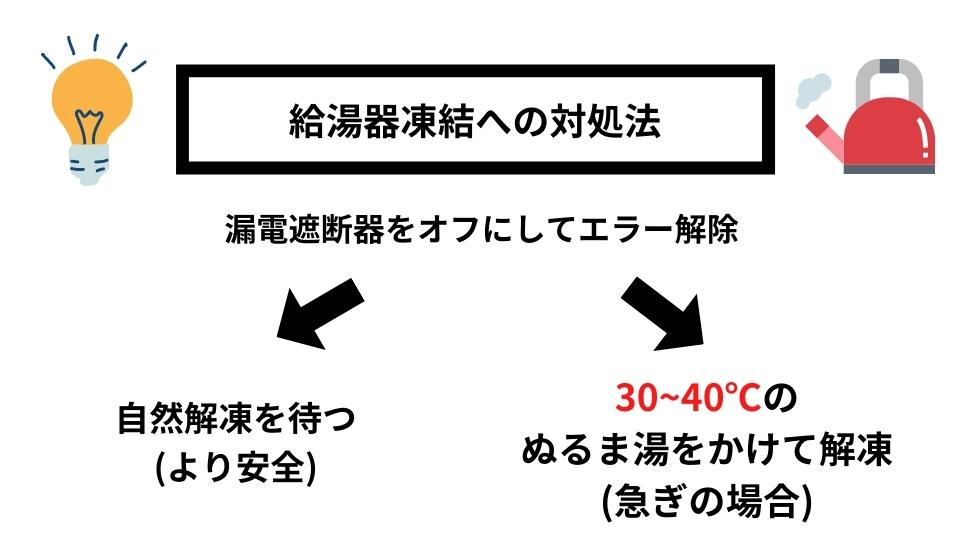

給湯器が凍結した時の対処法|自然解凍or急ぎの場合はぬるま湯をかける

続いて、実際に給湯器が凍結した時の対処法をご紹介します。

給湯器が凍結した際、まずはエラー表示の有無を確認してください。エラーが表示された場合は、1分以上時間を空けてから、漏電遮断器をオフにしましょう。エラー解除後、下記2つのいずれかの方法で解凍します。

たとえば、リンナイのエコジョーズなど一部の機種では、凍結や凍結の恐れがある場合、暖房やお湯を使用していないのに、燃焼マークやエラーコードが表示されますが、故障ではなく外気温が上昇すると自然に解除されます。

凍結した配管部分にぬるま湯をかける(急ぎの場合)

給湯器の凍結をすぐに解消するには、凍結した配管部分に人肌程度のぬるま湯をかけ解凍するのが効果的です。

具体的な手順は、下記の通りです。

- 給湯器の運転スイッチをオフにする(リモコンのないガス給湯器の場合はガス栓を閉める)

- 台所などのお湯が出る蛇口を少し開けておく

- 凍結した配管・給水元栓にタオルを巻く

- タオルの上から30〜40度のぬるま湯をゆっくりかける

- 解凍され、水が流れる音がしたら②で開けた蛇口を閉める

- タオルを外し、配管周りの水分を乾いた別のタオルで拭き取る

ぬるま湯を凍結部分に流す際は、電源コードやコンセントにかからないよう注意してください。いきなり熱湯をかけてしまうと水道管が破裂する恐れがあるため、30〜40度のぬるま湯をゆっくりかけるよう注意しましょう。

また、「給湯配管の水を抜く」時同様、スイッチをオフにしても電源プラグまで抜く必要はありません。

自然解凍を待つ

急ぎの場合に効果的なぬるま湯による解凍ですが、水道管が破裂するリスクはゼロではありません。そのため、急いでいない場合は、自然解凍を待つ方法が安全です。

自然解凍を待つ場合、お湯の蛇口の給湯栓を少し開けるだけでOKです。その後、外気温が上がると、自然解凍されお湯が使用できます。時間はかかるものの、ぬるま湯による解凍よりも故障のリスクが低く、安全な解凍方法です。

なお、凍結した給湯器が自然解凍する温度の目安は、4〜6度です。そのため、気温が上がるまでは自然解凍しづらいため、外気温を確認した上で適切な対応を行いましょう。

ガス給湯器が凍結した場合の対処法と修理費用の相場を詳しく見る

給湯器が凍結した時にやってはいけないことは?

給湯器が凍結した時、最も重要なのは故障や破損に注意しながら解凍することです。早く復帰できるように焦ってしまいがちですが、給湯器が損傷したり故障することのないように慎重に対応しましょう。

凍結時にやってはいけない3つのポイントを解説します。

配管に熱湯をかける

早く解凍したいがために、配管に熱湯をかけることは厳禁です。

急激な温度変化によって配管が破裂してしまう可能性があり、部品の損傷だけでなく大きなケガにも繋がるため大変危険です。

お湯をかける場合にはかならずぬるま湯を使用しましょう。また、ぬるま湯をかける際には配管にタオルを巻いて行います。

湯をかけた後に水滴を放置する

配管にぬるま湯をかけた際には必ず乾いた布やタオルなどで水滴をふき取りましょう。

ぬるま湯をかけてそのままにしておくと、水滴が付着している箇所が再び凍結してしまいます。

お湯が出たことで安心し、つい放置してしまいがちですが、せっかくお湯が出るようになったのに水滴を放置したことが原因でまた凍結させてしまっては元も子もありません。

配管にぬるま湯をかけた際には、かならず水分が残らないように対応が必要です。

凍結部分を強く叩いたり押したりする

凍結部分を叩いたり押したりするような強い衝撃を加えることはやめましょう。配管に衝撃を加えても解凍することはできません。

万が一、強い衝撃によって配管が損傷してしまうと、配管の交換が必要になる可能性もあります。その場合には保証対象外となってしまうため、修理費用も大きくかかってしまうことが考えられます。

給湯器が凍結してしまったらぬるま湯をかけて放置し、心配な場合は無理に触れずにプロの専門業者へ相談しましょう。

給湯器の凍結と防止策に関してよくある質問

給湯器の凍結防止策についてよくある質問をまとめました。メーカー別の対処法や、凍結後の対応についても解説しています。

- 給湯器の凍結防止機能は何度から作動する?

- マンション住まいで給湯器の凍結を防止したい時に気をつけることは?

- 凍結した場合は給湯機の電源を抜く必要はある?

- リンナイ製の給湯器の凍結防止策と対処法は?

- ノーリツ製の給湯器の凍結防止策と対処法は?

- エコジョーズのドレン排水が凍結した場合はどうすればいい?

給湯器の凍結防止機能は何度から作動する?

給湯器の凍結防止機能は、気温が0~3度になると自動的に作動します。配管の温度を上昇させて凍結を防ぎます。

エコキュートなど一部の給湯器には初めからこの機能が搭載されていますが、搭載されていない場合には別途取り付ける必要があるので注意しましょう。

また、凍結防止機能を使用するためには、電源を入れたままにしておく必要があります。

凍結防止機能については「凍結防止ヒーターを取り付ける」でも詳しく説明しています。

マンション住まいで給湯器の凍結を防止したい時に気をつけることは?

マンション住まいで給湯器の凍結を防止する際、基本的な対策は戸建てと変わりません。ただ、工事を伴うような対策を行う場合には、上下左右の部屋への配慮が必要です。

万が一凍結した際、水漏れが発生すると下の階に深刻な影響を与える可能性があるため、念入りな準備が必要です。

たとえば、給湯器の電源プラグを抜かないことや、浴室等の蛇口から水を細く出したままにすることで対策ができます。

凍結した場合は給湯機の電源を抜く必要はある?

もし給湯器が凍結してしまった場合、給湯器の電源プラグを抜く必要はありません。

給湯器配管内の水抜きを行う際にリモコンの電源を切ることがありますが、電源プラグはそのままにしておきましょう。

リンナイ製の給湯器の凍結防止策と対処法は?

リンナイ製給湯器の凍結防止策は下記の3つです。

- 凍結予防ヒータと自動ポンプで凍結防止

- 給湯栓から水を流して凍結防止

- 水抜きで凍結防止

給湯器内蔵の凍結予防ヒーターと自動ポンプが外気温低下時に自動で運転を開始します。

自動ポンプ運転は配管内の水を循環させて凍結を防ぎますが、残り湯の水位を循環口よりも5cm以上上に保つ必要があります。

また、-15℃を下回る日には、給湯栓から少量の水を流す方法も有効です。水の動きがあれば凍結しにくいため、蛇口から細く水を出しっぱなしにしておきます。

さらに、長期間家を空けたり寒波が到来する場合には、水抜き作業も行うと良いでしょう。給湯器の水抜きを行えば配管内に水が残らないため、凍結や破損を防ぐことができます。

3つの対策を組み合わせれば、リンナイ製給湯器の凍結リスクを大幅に軽減できます。

ノーリツ製の給湯器の凍結防止策と対処法は?

寒波到来が予想されている際には、蛇口から水を出しっぱなしにしたり、浴槽にお湯を残したままにしておいたり、配管に保温材を巻いたりして凍結防止対策を行います。

給水配管が凍結してしまった場合、お湯側の蛇口を開いても何も出てこなかったり、エラーコード「562」が表示されます。給水配管内に水が入らないために、各配管に水が供給されず断水状態となっている状態です。

そのほか凍結時に表示される「290」はエコジョーズやエコフィールのドレン排水管の凍結、「632 / 032」は追い炊き配管の凍結を表しています。この場合も基本的には自然解凍を待ちます。

エコジョーズのドレン排水が凍結した場合はどうすればいい?

エコジョーズを使用する際に排出されるドレン配管が詰まった場合、リモコンにエラーコード「290」が表示されます。

ドレン配管の凍結によってドレン水が配管内に溜まってしまい、給湯が停止するためです。

万が一、対応が必要になった時のために「凍結時の対処法」で詳しく記載しています。

凍結防止の対策を打って冬場も給湯器を快適に使いましょう

この記事では、給湯器の凍結防止に関して詳しく見てきました。給湯器の凍結は、室外の配管の凍結であることが多いです。

給湯器が実際に凍結した際の応急処置としては「ぬるま湯をかける」のが効果的ですが、「自然解凍を待つ」方がより安全です。また、下記のような対策を行うことで、給湯器の凍結を防止できるケースもあります。

万が一、九州・中国四国・関西・関東・中部にお住まいで、給湯器の凍結でお困りの方は、ぜひお気軽にミズテックへご相談ください。

無理な解凍は、配管の破損や故障の恐れがあり、交換や修理が必要になる可能性もあります。

また、ミズテックでは給湯器がうまく動かないときの対応や修理や点検も受け付けております。地域によっては、最短30分で駆けつけ対応が可能でお待ち頂く心配もありません。

気軽なご相談だけでも問題ございませんので、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。